館長の部屋

3月(弥生・やよい)です。

草木がいよいよ芽吹き、生い茂る月という意味(いやおい→やよいに変化)を持ち、3月の別称。春の訪れ、自然の躍動感、生命の力強さを感じさせる言葉で、3月に咲く桜や菜の花などの情景もイメージさせます。

⦿3月の別名

嘉月(かげつ)・桜月(さくらづき)・花見月(はなみづき)・花月(かげつ)

季春(きしゅん)・夢見月(ゆめみつき)・建辰月(けんしんげつ)

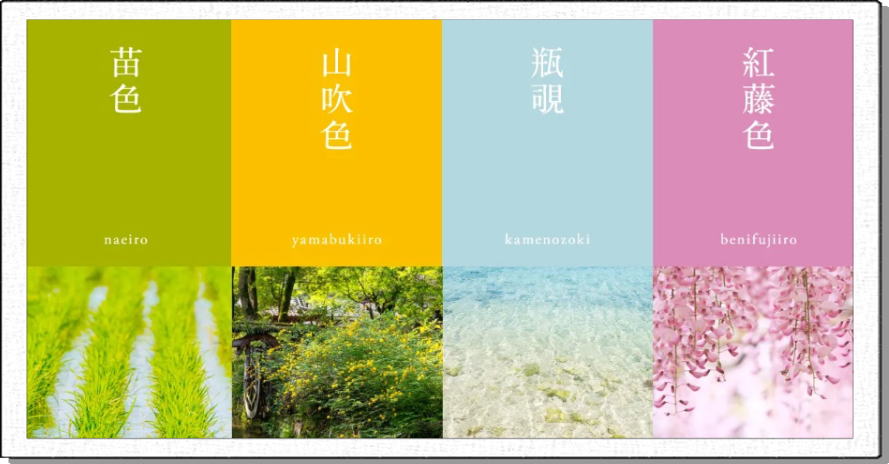

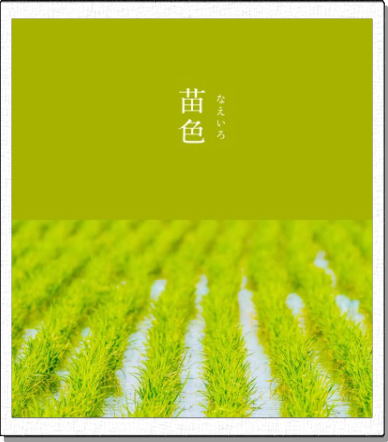

●3月の色

●鶯茶(うぐいすちゃ)

豊かな緑の「鶯色」に、茶色がかった赤を足したような色合いです。江戸時代中期には女性の小袖や普段着などに使われるなど人気の色でした。

2月8日(日)の大雪、その後は雪も降らず平地の雪もほとんど溶けました。そんな2月も終わりです。そうそう昔から使われる、1年の最初の3か月が過ぎる速さを表現する言葉でこんなのがあります。【1月 住ぬる】【2月 逃げる】【3月 去る】。この言葉の通り、2月もあっという間に過ぎました。3月もあっという間に過ぎてしまうのでしょうか。

次は、恒例の3月の行事です。

⦿3月3日(火) 桃の節句

●女の子の健やかな成長を願う節句。元々は「上巳(じょうし・じょうみ)の節供」といわれていました。

⦿3月14日(土) ホワイトデー

●一般的にバレンタインデーにチョコレートなどをもらった男性がそのお返しとして、キャンディ・マシュマロ・ホワイトチョコレートなどのプレゼントを女性へ贈る日とされます。この習慣は、日本で生まれたそうです。

⦿3月20日(金) 春分の日

●自然をたたえ、生物をいつくしむ日。この日は、昼と夜の長さがほぼ同じになります。

⦿今月も「雑学クイズコーナー」です。

Ⅰ.カバの汗は何色でしょうか。

①赤色 ②青色 ③黄色

Ⅱ.トランプのK(キング)は王様、Q(クイーン)は女王です。では、J(ジャック)は何でしょうか。

①王子 ②召使い ③一般の人

Ⅲ.地球の中心にあるものはなんでしょうか。

①鉄 ②土 ③空洞(何もない)

Ⅳ.1円玉に描かれている木は何の木でしょうか。

①けやき ②さくら ③空想の木

Ⅴ.ゴリラの性格はどんなでしょうか。

①繊細 ②短気 ③凶暴

次は、3月といえばのランキングです。

◎ 全般

〇第1位 「卒業式」

●3月といえば別れの季節。そんなイメージがありますね。新しい世界への「旅立ち」の卒業式ですね。

〇第2位 「ひな祭り」

●女の子であれば、誰もがお祝いされた「ひな祭り」が1番ですね。

〇第3位 「いちご」

●3月はいちご狩りが最盛期ですが、全国にはいろいろなブランドがありますね。鹿野には「温泉いちご」があり、好評です。

第4位「サクラ」 第5位「ホワイトデー」 第6位「春休み」です。

⦿雑学コーナーの答え

Ⅰ①赤 Ⅱ②召使い Ⅲ①鉄 Ⅳ③空想の木 Ⅴ①繊細

⦿何かと気ぜわしい3月も元気で乗り越えましょう。

令和8年2月24日(火)