つどう まなぶ むすぶ 鳥取市立賀露地区公民館

電話でのお問い合わせはTEL.0857-28-1034

〒680-0909 鳥取県鳥取市賀露町南5丁目1718-3

公民館大倉庫storage

昭和100年三大出来事in賀露 第2回 千代川と鳥取港

鳥取港は賀露の歩みと深く結びつき、地域の発展に大きな役割を果たしてきました。

その一方で、港の整備の歴史は、千代川流域の氾濫や河口の閉塞など、先人たちが自然と格闘してきた歴史でもあります。

『千代川史』によると、古代から17世紀の江戸期までの約1200年間に記録された大洪水は22回、江戸期から明治にかけての約250年間にはおよそ100回、そして明治以降の100年間にはおよそ130回と、洪水の記録は時代を経るごとに増加しています。

また、千代川から流下した砂は日本海に入ると漂砂(波浪や潮流によって移動する土砂)となり、洪水時には大量の砂が一挙に流れ込み、河口や沿岸に堆積して河口を塞ぎました。

鳥取港は、因幡一円の流通経済を担う商港として、また沿岸漁業の拠点として、その発展が期待されていました。そのため、古くから港の改修が試みられましたが、いずれも十分な成果を上げるには至りませんでした。明治期に入ってからも、交通・運輸の面から修築の必要性が論じられましたが、防波堤を築いて河口の安定を図るにとどまっています。複雑な河口構造が障害となり、改修計画は進展せず、やがて将来的な利用にも懸念が生じるようになりました。

こうした中、昭和30 年代から 40 年代にかけて航行船舶の大型化が進み、港湾問題は一層深刻化しました。昭和 42 年には、港湾の底に堆積した土砂や岩石を撤去する浚渫(しゅんせつ)や、航路を確保するための工事が始まりました。昭和 40 年代は、日本経済が高度成長期を迎え、社会や文化が大きく変化した時代でもあります。そうした追い風を受けて鳥取港整備への機運が高まり、千代川河口の改修と港湾整備を一体的に進める取り組みが本格化しました。

地道な調査研究の結果、鳥取港と千代川を分離する方針が打ち出されました。千代川の洪水や河口閉塞の主な原因は、砂丘の末端に細長く横たわる右岸砂洲にありました。昭和50年、鳥取港は重要港湾に指定され、河口と港湾を分離する工事が本格的に始まりました。現在も浚渫が続けられており、荒天時に港内へ波が押し寄せる問題に対しても、対策が進められています。

幾多の課題を乗り越えながら、鳥取港は今も着実に発展を続けています。その歩みが、ふるさと賀露の未来へと確かにつながっていくことを、心より願っています。

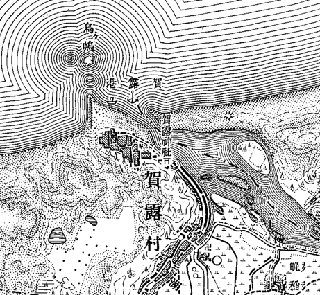

明治31(1898)年測量地図

西突堤の右岸がほとんど砂浜です

参考文献 千代川史 昭和53年発行 建設省中国地方建設局鳥取工事事務所編集

賀露誌 平成21年発行 賀露町自治会