館長の部屋

4月(卯月・うづき)です

卯の花が咲く月「卯の花月(うのはなづき)」を略したもの。

十二支の4番目が卯(うさぎ)なので、「卯月」と言われるようになったという説もあります。

⦿4月の別名

陰月(いんげつ)・卯花月(うのはなづき)・鳥来月(とりくづき)

花残月(はなのこりづき)・清和月(せいわづき)

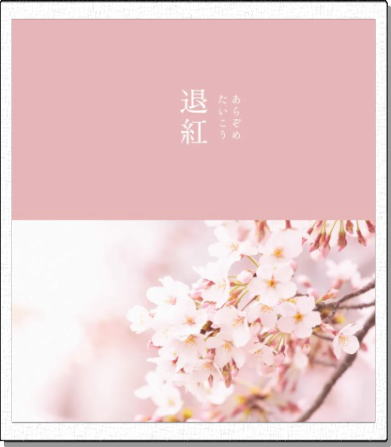

●4月の色

●退紅(たいこう・あらぞめ)

⦿極めて淡い紅色は、紅花染が色褪せたような色合いです。色名は「褪(さ)めた紅」という意味ですが、ここで使われている「褪」は色のトーンを表しています。

3月の中旬を過ぎ一気に暖かくなりました。それに伴い桜の開花も近くなり、鹿野城跡公園の桜見物の客も多くなることと思います。

4月になれば、新学期や新社会人となり、新しい世界が始まります。鹿野地区公民館では、これまでの陣容で参ります。ますます充実した事業を予定していますのでよろしくお願いいたします。

次は、恒例の4月の行事です。

⦿4月29日(火) 昭和の日

●激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす日。

次は、4月といえばのランキングです。

◎ 全般

〇第1位 「さくら」

●以前、訪日外国人観光客を対象とした「日本で何を見たいか」というアンケートで第1位だったのが桜でした。

〇第2位 「花見」

●鹿野の城跡公園の「夜桜」が、中国地方でも1番というほど人気があります。今年も多くの人が訪れそうです。

〇第3位 「タケノコ」

●タケノコ(竹の子・筍)は、イネ科タケ亜科タケ類の若芽。日本や中国などの温帯から亜熱帯に産するものは食材として利用されている。

第4位「新年度」 第5位「春キャベツ」 第6位「新玉ねぎ」でした。

みなさん、「ふるさと」と聞いて何を思い起こしますか。家族のこと、子どものころの友達、そしてその友達と魚とりをして遊んだこと、いやいや故郷にあった祭りのことなど様々だと思います。まとめると、「人」「もの」「こと」になるそうです。

そこで、今年から鹿野地区の「人」「もの」「こと」を紹介しようと思います。

⦿ 「人」(含:団体)

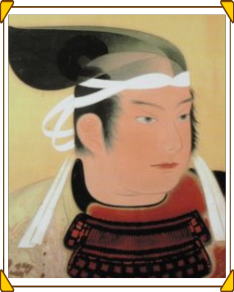

●【 亀 井 玆 矩 】

⦿安土桃山時代から江戸時代前期にかけての武将。因幡鹿野藩初代藩主。鹿野の住民は今でも「亀井さん」といって、とても誇りに思っている。

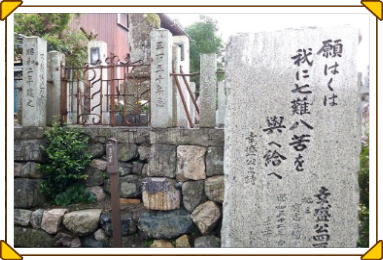

●【 山 中 幸 盛 (鹿介) 】

⦿戦国時代から安土桃山時代にかけての山陰地方の武将。尼子家再興に力を注ぎ、尼子十勇士の筆頭である。「願わくば、我に七難八苦を与えたまえ

」と三日月に祈った逸話で有名です。亀井玆矩の義父になる。

●【 城山まもりたい 】

⦿鹿野の人々の心のふるさと「城山」、鹿野城跡公園の桜をはじめとした植栽を含めた自然環境の整備を行っている。平成20年6月に設立した。

⦿ 「もの」(含:場所)

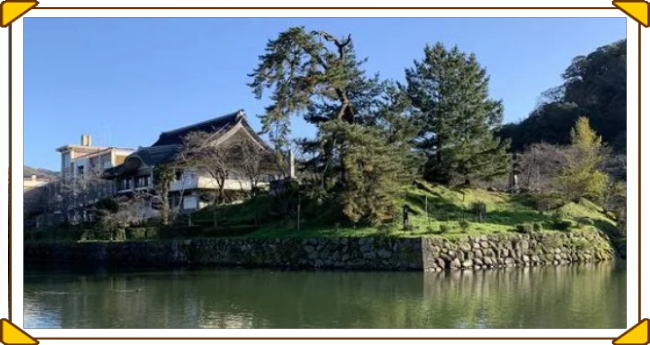

●【 鹿野城跡公園 】

⦿戦国時代、亀井玆矩公の居城跡で、頂上の石垣と内堀・外堀の石垣に当時の面影が残っている。春には、ソメイヨシノ約500本の桜の花が咲き乱れます。亀井玆矩の城跡、そこに立つ学び舎「現鹿野学園王舎城学舎」は、まさにふるさとの原風景である。

●【 鹿野の寺院 】

【 幸盛寺 】

⦿鹿野地区には、《雲龍寺》《浄徳寺》《妙光寺》《観世音寺》《三光院》《光輪寺》

《幸盛寺》の七つの寺院があります。年末の『除夜の鐘』の時には、とても賑やかです。

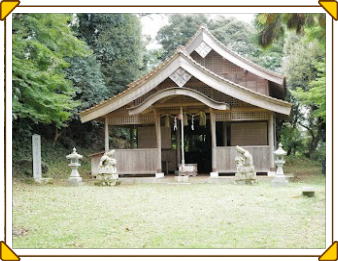

●【 鹿野の神社 】

【 城山神社 】

⦿鹿野にゆかりのある神社は、《加知弥神社》《鷲峰神社》《城山神社》《住吉神社》《末広神社》《茂宇気神社》《志加奴神社》《愛宕社》《金毘羅宮》《稲荷社》の10神社があります。

⦿ 「こと」(含:団体)

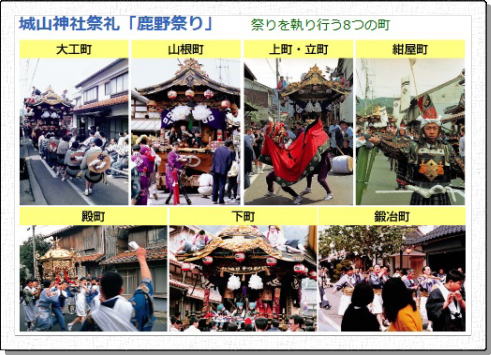

●【 鹿野祭り 】

⦿城山神社祭礼行事(鹿野祭)は、亀井氏の津和野へのお国替え以来次第にすたれていきましたが、1812年(文化9年)5月東庄屋『藤右衛門』・西庄屋『栄助』・神主『飯田筑前守』の連名で、鹿野祭再興の願書が因州藩に提出され、翌1813年2月19日に再興が許可された。

⦿鹿野祭りは1月2日の若連中の【初寄合】から始まり、【総集会】・【御神事場調べ】・【宮掃除】・【屋台建て】などを経て、4月中旬の【宵祭】【本祭】を迎える。

⦿本祭りは、各町内がそろって「御旅所」に集まり、昼頃から《榊》《大工町屋台》

《幟差し》《山根町屋台》《下町屋台》《獅子・猩々・上町屋台》《神輿》の順にゆっくりと進む。

⦿県指定の無形民俗文化財です。

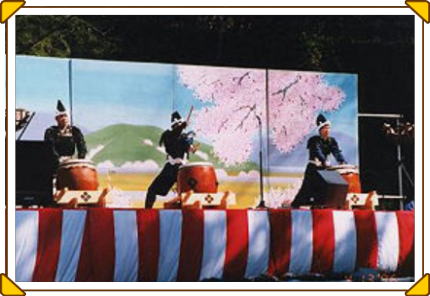

●【 亀井踊り・亀井太鼓 】

⦿天正8年頃、亀井玆矩公が鹿野の城を守っていた時、付近には敵対する毛利方に通じた兵主(ひょうす)源久が守っていた金剛城(コンコの城)があった。玆矩公は、金剛城の兵主源六を攻め滅ぼそうと考え、盆のある日『金剛城』の麓で踊りを催すことになった。歌舞音曲が好きな兵主源六は、歌と踊りに誘われて城を出た。そのすきに一挙に金剛城を攻め落とした。この時の様子を再現したのが鹿野ふるさとミュージカル《踊り見の城》です。

⦿玆矩は、この時の新しい踊りを城下に広めた。これが《亀井踊り》です。その後、津和野に移封となりましたが、《津和野盆踊り》として津和野でも盛んに踊られるようになった。県指定民俗文化財。

⦿この合戦の様子を太鼓で表現したのが創作太鼓《亀井太鼓》です。

●【 志加奴神社・城山神社獅子舞 】

⦿構成は獅子2名・猩々1名・太鼓1名・笛7~8名、獅子頭は神楽獅子で赤の着物に赤の蚊帳。猩々は赤の着物に赤い髪で幣のついた棒を持つ。なお瓢箪は持たない。県指定無形民俗文化財。

⦿志加奴神社の氏子の上町の獅子舞は、祭礼日には神社に奉納され、祭礼当日拝殿前でお祓いを受け、石段を下りて瑞穂地区南部の氏子集落や家を廻る。

⦿城山神社の鹿野祭りでも奉納される。

雑学クイズは、しばらくお休みします。

いよいよ4月、新しい生活が始まる方もおられることでしょうね。今年度もよろしくお願いいたします。

令和7年3月27日(木)